どうもこんにちは。

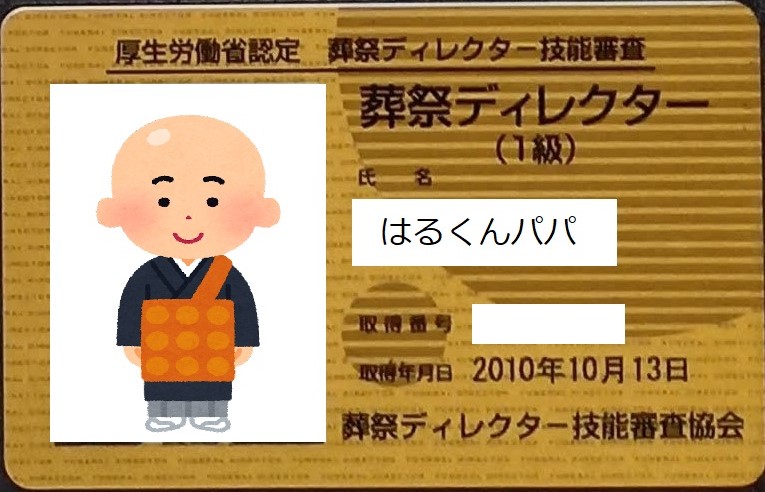

1級葬祭ディレクター僧侶はるくんパパです。

前回は「蓮と仏教」

ということでお話しました。

なかなかにお坊さんっぽい感じになったのではなかと思っています。

今回お話するのは

お焼香

についてお話していきます。

※いつも書いていますが、当ブログは元葬儀社勤務で1級葬祭ディレクター資格保有者で現役僧侶の私が特に一生懸命下調べもせずに、今までの経験と少々の知識、自分の感性で記事を書いています。もっと真剣に調べたい!ちゃんとした情報が欲しいという方はGoogle先生に聞いてくださいね。

そもそもなぜ日本の仏式葬儀や法要などではお焼香するか皆さんは疑問に思っていますか?

お葬式では

仏式(お寺)→お焼香

神式(神社)→玉串奉奠(もしくは洗米)

キリスト式(教会)→献花

こんな感じで宗教にあわせて弔問の仕方が違います。神式やキリスト式についてはご自分で調べていただくとして、仏教ではお焼香。

なぜでしょう?

すぐ答えられる人って少ないと思います。

そもそもの仏教でお焼香つまり香を焚くことが始まったのは仏教の始まりの場所であるインドになります。

元は仏教が起こる(お釈迦様が誕生される)以前からインドでは香木を焚く習慣がありました。

インドは香木(白檀や沈香など)の産地でもあり、気候はとても暑い地域になります。そして一般の人はお風呂に入る習慣もなく、川などでの沐浴程度。

|

価格:2,480円 |

![]()

そして人が集まるところでは余計に暑いし汗かくし周りの人の体臭が気になる!

ということで大人数が集まるようなところでは香木を焚いて臭いをいい匂いで消していたそうです。

なのでお釈迦様が説法をするときはやはりたくさんの弟子や話を聞きたい人たちが集まってきます。すると体臭が気になってお釈迦様の話に集中できない!ということになりますので、お香を焚いてその空間をいい匂いにして、お香のリラックス効果もあってお釈迦様の説法に集中できるということで、仏教ではお香を焚くということが習慣になっていったそうです。

その習慣がインドからシルクロードを伝わり、中国、朝鮮、日本へと伝わり現在の日本の仏教でもお焼香や、お香を練って棒状にしたお線香を焚くといった習慣が残っているわけです。

|

価格:1,980円 |

![]()

さらにお香を焚いて臭いを消す。空間をいい香りにするといったこと以外にもいろいろな意味づけをされていきます。

・その香りと煙によってその空間や室内を清浄(きれい)にする。

・お焼香の煙は一筋に上へと向かってのびていきます。それは香炉がいくつあっても最後には一つに集まって一筋となります。この煙の一筋をたどって迷わずに故人の魂が浄土へ旅立てるようにということ。

・またその一筋の煙にお焼香した人の願いや想いを乗せて浄土にいる故人へ届けてほしいと願いをこめてということ。

・亡くなった後は目で見て口で味わうことができないから、せめて香りをいただいて欲しいと願いを込めていい香りのするお香を焚く。(ご飯やお膳をお供えするときも炊き立てをお供えするのは同じ意味)

このような意味があると言われております。

また、故人を家や最近ですと葬儀会館の安置室などに安置した際にお通夜が始まるまでは「燈明絶やさず」といって灯り(ろうそくの光)と線香を絶やさずに過ごすという習慣があります。これにもいろいろな意味があるのですが

・昔はドライアイスや体液を密閉できるような技術や道具もなかったので遺体から臭いが出てきてしまうことがあったので、その臭いを消すために常に線香を焚き続けた。

・ずっとお香を焚き続けることによりその家から煙が常に上っているのが見えるのでその家に不幸があったことがわかるように。

・灯りを常に照らし続けるのは昔は亡くなったと判断した後でもその人が意識を戻して起きることもあった。そのときにすぐに気づいてあげれるように常に灯りをともし、誰かが必ず線香をたき続けた。

・昔は今のような通信手段もなかったので、親戚などへの不幸の連絡は誰かが伝えに行っていた。そして帰ってきたときに迷わないように、夜中でも家に帰れるように灯りをともし続けた。

このような意味があるそうです。

※このブログを読んでくださっている葬儀社勤務の葬儀担当の方はこんなことを少し話ができるとお客様から一目おかれるようになってコミュニケーションも取りやすくなりますよ(たぶん)

お焼香をする意味はわかりましたかね?

え?

この記事読んだのは意味もだけど、お葬式や法事に行ったときにお焼香の順番がくると作法がわからなくて緊張するからここまで読んだ?

何回お焼香したらいいのかわからないし、つまんだらおでこにくっつける?持ち上げる?

いつ合掌するの?

いつも前の人のやりかたみてやっているけど、おそらく自分が喪主をやることになるだろうから、一番最初にお焼香しないとでとても不安。

そんなこと思っている人も多いと思います。

お焼香緊張しますよね

ではズバリ!正解は!

1回~3回以内なら何回でもいいですよ。

作法も厳密に宗派ごととやりかたなんて覚えなくてもいいですよ。

だと私は思います。

実際には私の属している真言宗では3回でのお焼香で、それぞれ仏、法、僧の三宝に帰依するためにお焼香すると言われております。

仏→仏教の開祖であるお釈迦様や仏の世界にいる数多くの仏様

法→お釈迦様より伝え広まった仏教の教え

僧→その教えを聞き伝えてきた弘法大師空海をはじめ、数多くの僧侶

この3つの大切な仏教の宝に

帰依(きえ)→おまかせをする

という意味があります。どれも大切なことですので3回ともお香をつまんだら額のところまで持ち上げる(押し頂く)ことをしても間違いではありません。また、1回に3回分の気持ちを乗せてお焼香していただいてもかまいません。なので3回以内なら全部正解です。

曹洞宗などでは2回といわれています。1回目のお焼香が「主香(しゅこう)」といって大切な焼香、2回目が「従香(じゅうこう)」といって1回目の焼香の煙が途切れないように行う焼香だそうです。なので1回目のお焼香の際にはしっかりと額の高さまでいただき(押し頂き)たっぷりとお焼香。2回目はつまんだらすぐに炭の上ににかけます。

という意味と所作があります。

(この記事をを曹洞宗のお坊さんが見て、もし違っていても怒らないでください)

他にも浄土真宗はそもその阿弥陀如来の本願によって即身成仏するからお焼香に特に意味はなく、何回でもいいです。お香もいただいても、しなくてもどちらでも。

(浄土真宗のお坊さん怒らないでくださいね)

とか特に決まりのないような宗派もあります。

それらをすべて把握して、お葬式に参列した際にお坊さんの唱えているお経や衣を見て「今日のお葬式の宗派は〇〇宗だな!じゃあお焼香の回数は〇回で押し頂くのは〇回だな!よし!完璧だ!」

なんてできますか?

我々僧侶であれば葬儀に参列すれば何宗なのかはわかります。葬儀屋さんでもベテラン社員さんならわかると思います。

一般の方はまずお経を聞いただけでは何宗かなんてわかりませんよね。そもそも我が家の宗派だって何宗なのかわかるかも怪しいと思います。

でもそれは周りの人も同じです。お焼香しているのを見ていて「あ、あの人3回お焼香した。今日は曹洞宗なのに回数間違えて恥ずかしい」なんて考えている人なんていません。お経を唱えているお坊さんだって前を向いて唱えてますから、いちいち間違えた人にたいして「間違えたのでもう1回やりなおし!」 なんて注意も しません。それは葬儀屋さんも同じ。

なのでお焼香の順番がきたらまず、

親族へ一礼

↓

合掌して故人様へ一礼

↓

お焼香1~3回(1回は押し頂いておけばOK)

↓

合掌して故人様へ一礼

この時に心の中で故人様への気持ちや挨拶などを伝える(ここが重要)

↓

出口へ進む

こんな感じでいいと思います。

喪主になる人には葬儀会館のスタッフさんが最初に教えてくれるので覚えていなくても問題ありません。間違えても誰も怒りませんし。

何よりも大事なのはしっかりと心の中で故人様への想いを伝えることです。

これは喪主や親族、遺族でなくてもお葬式に弔問するのであれば同じです。ですが、喪主や遺族と関係があって葬儀に弔問したので故人様とは初めましてです。なんて人も多くいると思います。

その時には「〇〇さん(故人様)の息子さんの〇〇さんと親しくしています。このように〇〇さんとご縁を結んでいただきありがとうございます。これからも〇〇さんとは良い関係でいれたらと思います。これからもどうぞよろしくお願いします」こんなふうに思ってみてはどうでしょうか?故人様のことはよく知らなくても気持ちのこもったお焼香ができると思いますよ。

いかがですか?

お焼香の意味もなんとなく分かって、不安も少しは解消できましたか?

今回もちょっとお坊さんっぽい感じになりましたかね。

それでは良い終活のお供となることを

合掌

こんな難しい事でななくてお坊さんの日々の生活や趣味とかそんなことを気軽に覗き見たいな~なんて方は趣味ブログもやってますので、息抜きにこちらもお越しいただけると有難いです。

「生臭坊主の生臭くて何が悪い!」

http://fanblogs.jp/harukunnpapa/

他にもTwitterやInstagramもやっています。以下のリンクからどうぞ

https://linktr.ee/harukunnpapa

お葬儀の不安や事前相談、見積もり依頼などこちらもどうぞ

テレビCMでも見たことあるけど実際にどうなの?なんて人もいますかね